Il metodo sperimentale, caratterizzante la scienza moderna, fu diffuso da Galileo Galilei: presuppone di esaminare costantemente che le indagini sperimentali siano connesse con le ipotesi e i ragionamenti svolti. Al pari di altre scienze, la Scienza dell’Arte è dunque anch’essa un sistema di conoscenze.

Occorre chiarire che il termine ha un significato immediato e storicamente definito, e indica lo studio dei fenomeni artistici con il metodo e i presupposti delle scienze naturali, al fine di determinare, in maniera universale e necessaria, le leggi che presiedono alla vita dell’arte. Un tale atteggiamento teorico, oggi alquanto superato, considera cioè questo fatto spirituale, che è l’arte, alla stessa stregua di un qualsiasi fenomeno naturale sperimentale.

Oggi la Scienza dell’Arte ha fatto passi da gigante, e non è più stagionata nella trappola tecnica/rappresentazione/periodo: è avvenuta una vera palingenesi ad opera della Critica Artistica, che è la vera Scienza dell’Arte.

Le varie estetiche naturalistiche, fisiche, fisiologiche, psicologistiche ecc. erano tutte mosse dall’ambiziosa aspirazione di concludere in un sapere scientifico la vitalità estrema del mondo dell’arte. Il loro merito consistette nella polemica, giustificata entro certi limiti, contro alcune astrattezze speculative e posizioni mistiche in cui si perdeva la concretezza della sfera estetica.

Ma il loro limite si delinea ben chiaro allorché si tiene presente che la scienza può spiegare il mondo dei fatti, e non quello dei valori, né quello delle forme spirituali che sui fatti operano trasfigurazione e idealizzazione. Il mondo dello spirito, in altre parole, non può essere studiato col rigido metodo sperimentale perché altrimenti se ne perderebbe di vista la più profonda essenza, che è la libertà creativa. Questa è la ragione per la quale la Scienza dell’Arte non ha senso senza la Critica Artistica, che ne costituisce il diretto sinonimo e, soprattutto, la maggiore nozione, in quanto la Scienza dell’arte è solo una delle componenti della Critica Artistica.

Con ciò non voglio negare, tuttavia, da parte delle estetiche più recenti, il valore e il contributo positivo di un certo ordine di studi. Tali ricerche vanno però condotte con metodi e procedimenti più elastici e idonei alla particolare natura dell’argomento, anche in considerazione del fatto che il metodo naturalistico di cui il positivismo si fece assertore è, nel campo delle stesse scienze, sottoposto oggi a un severo processo di revisione critica, e perciò non è più il caso di averne la cieca fiducia che se ne ebbe alla fine del XIX secolo.

In secondo luogo, le ricerche cosiddette scientifiche, di carattere psicologico, valgono a mettere in luce particolari piani ed aspetti della sfera estetica, ma i loro dati vanno integrati nella visione teoretica, cioè universale, del complesso mondo dell’arte. Vanno, cioè, inserite nel quadro di una filosofia critica dell’arte e del bello. Il piano in cui si risolvono dalla loro particolarità e unilateralità è dunque propriamente il piano dell’estetica.

Nell’epoca che viviamo il termine «scienza dell’arte» vuol quindi indicare il complesso di studi d’ordine psicologico, sociologico, critico, tecnico, storico, ecc. che l’estetica conduce nella infinita ricerca di una definizione dell’arte e del bello. Il vocabolo “scienza” non va dunque inteso come un sapere che concluda a leggi definitive, ma come un metodo di seria indagine teoretica sempre aperta a nuove scoperte e a nuove integrazioni da parte della Critica Artistica.

ARTE & CULTURA

Munch a Milano dopo 40 anni. Con una retrospettiva

Dal 14 Settembre 2024 al 26 gennaio 2025 Palazzo Reale renderà omaggio a uno dei più grandi artisti del Novecento, con un percorso di 100 opere eccezionalmente prestate dal Munch Museum di Oslo. L’ampia retrospettiva racconterà l’intero percorso umano e artistico di Munch, esponendo opere tra le più note e iconiche della storia dell’arte.

Dopo 40 anni dall’ultima mostra a Milano, Edvard Munch (Norvegia, 1863 -1944) viene celebrato con una grande retrospettiva promossa da Comune di Milano – Cultura con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, e prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia in collaborazione con il Museo MUNCH di Oslo.

Tra i protagonisti della storia dell’arte moderna, Munch è stato uno dei principali artisti simbolisti del XIX secolo ed è considerato un precursore dell’Espressionismo, oltre a essere un maestro nell’interpretare le ansie dell’animo umano.

La mostra – curata da Patricia G. Berman in collaborazione con Costantino D’Orazio per il supporto nella redazione dei testi di approfondimento in mostra – racconta tutto l’universo dell’artista, il suo percorso umano e la sua produzione grazie a un percorso di 100 opere, tra cui una delle versioni litografiche de L’Urlo (1895) custodite a Oslo, La morte di Marat (1907), Notte stellata (1922–1924), Le ragazze sul ponte (1927), Malinconia (1900–1901) e Danza sulla spiaggia (1904).

Ad arricchire la mostra milanese, è previsto un ricco palinsesto di eventi che coinvolgerà diverse realtà culturali della città e che andrà ad approfondire la figura dell’artista e ad espandere i temi delle sue opere.

L’ARTISTA

Munch è uno degli artisti che ha saputo meglio interpretare le inquietudini dell’anima, comunicandoli in maniera potente e diretta. Plasmato inizialmente dal naturalista norvegese Christian Krohg, che ne incoraggiò la carriera pittorica, negli anni Ottanta del Novecento si recò a Parigi dove assorbì le influenze impressioniste e postimpressioniste che gli suggerirono un uso del colore più intimo, drammatico ma soprattutto un approccio psicologico.

A Berlino contribuì alla formazione della Secessione Berlinese e nel 1892 si tenne la sua prima personale in Germania, che non fu compresa: da quel momento in poi Munch viene percepito come l’artista eversivo, alienato dalla società, un’identità in parte promossa dai suoi amici letterati.

A metà degli anni Novanta del XIX secolo si dedicò alla produzione di stampe e, grazie alla sua sperimentazione, divenne uno degli artisti più influenti in questo campo. La sua produttività e il ritmo serrato delle esposizioni lo porteranno a ricoverarsi volontariamente nei sanatori a partire dalla fine degli anni Novanta del XIX secolo.

Dopo aver vissuto gran parte della sua vita all’estero, l’artista quarantacinquenne tornò in Norvegia, stabilendosi al mare, dipingendo paesaggi e dove iniziò a lavorare ai giganteschi dipinti murali che oggi decorano la Sala dei Festival dell’Università di Oslo. Queste tele, le più grandi dell’Espressionismo in Europa, riflettono il suo sempre vivo interesse per le forze invisibili e la natura dell’universo.

Nel 1914 acquistò una proprietà a Ekely, Oslo, dove, da celebre artista internazionale, continuò il suo lavoro sperimentale fino alla morte, avvenuta nel 1944, appena un mese dopo il suo ottantesimo compleanno.

LA MOSTRA

Nel corso della sua lunga vita Edvard Munch realizzò migliaia di stampe e dipinti. Essendo tanto un uomo d’immagini quanto di parole, riempì fogli su fogli di annotazioni, aneddoti, lettere e persino una sceneggiatura per il teatro. L’esigenza di comunicare le proprie percezioni, il proprio “grido interiore”, lo accompagnò per tutta la vita, e proprio questa attitudine è stato il motore della sua pratica come artista, che ha toccato tanto temi universali – come la nascita, la morte, l’amore e il mistero della vita – quanto i disagi connessi all’esistenza umana e le sue instabilità.

Questa mostra ruota attorno al ‘grido interiore’ di Munch, al suo saper costruire, attraverso blocchi di colore uniformi e prospettive discordanti, lo scenario per condividere le sue esperienze emotive e sensoriali: un processo creativo che sintetizza ciò che l’artista ha osservato, quello che ricorda e quanto ha caricato di emozioni.

Altre opere, invece, cercano di immortalare le forze invisibili che animano e tengono insieme l’universo. L’inizio della sua carriera coincide infatti con cambiamenti radicali nello studio della percezione: alla fine dell’Ottocento è in corso un dibattito tra scienziati, psicologi, filosofi e artisti sulla relazione tra quello che l’occhio vede direttamente e come i contenuti della mente influiscono sulla nostra vista. Il suo interesse per le forze invisibili che danno forma all’esperienza, condizionerà le opere che lo rendono uno degli artisti più significativi della sua epoca.

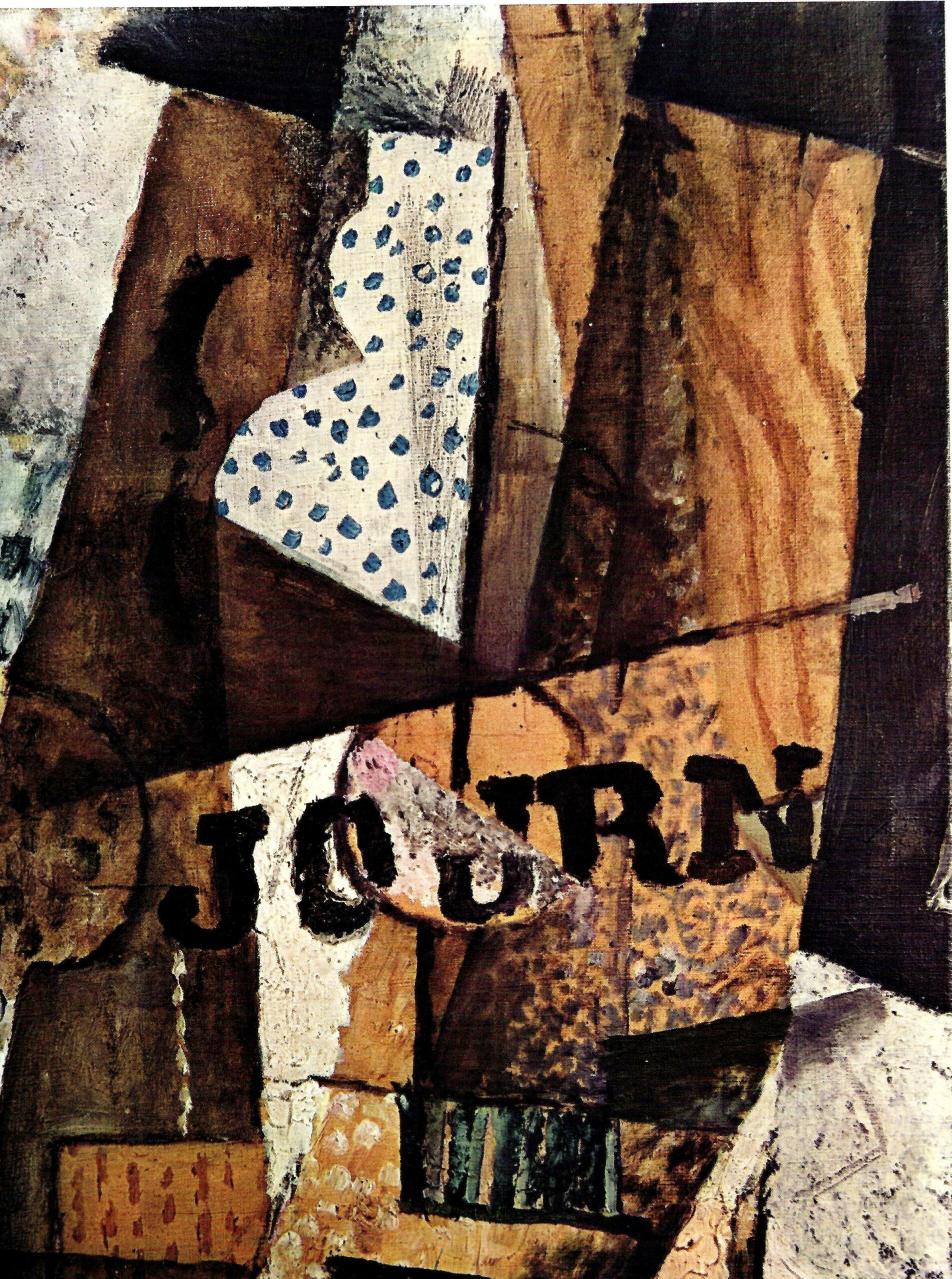

Quando Braque espose alcuni paesaggi al Salon d’Automne del 1908, rifacendosi in parte a Cézanne, qualcuno osservò che dipingeva con “piccoli cubi”. Era Matisse

“To’, guarda i cubi”, disse esattamente Matisse fermandosi ad osservare i paesaggi di Braque in cui le case somigliavano a dadi. La frase fece il giro di Parigi, fu ripresa dai giornali e dalla battuta spiritosa nacque il termine di Cubismo, che stava a indicare un’estetica nuova: l’artista guarda un oggetto reale, lo decompone nei suoi elementi e lo riorganizza secondo un ordine intellettuale, che non ha più nulla a che vedere con la realtà.

Quando Braque espose alcuni paesaggi al Salon d’Automne del 1908, rifacendosi in parte a Cézanne, qualcuno osservò che dipingeva con “piccoli cubi”.

Dalla battuta spiritosa nacque il termine di Cubismo, che stava ad indicare un’estetica nuova: l’artista guarda un oggetto reale, lo decompone nei suoi elementi e lo riorganizza secondo un ordine intellettuale, che non ha più nulla a che vedere con la realtà.

La Natura morta che riproduciamo (in alto, nella foto, un dettaglio) è del 1912, appartiene cioè al periodo del cubismo “analitico”.

Poiché gli si rimproverava un certo ermetismo, Braque introdusse a quel tempo nelle sue composizioni un elemento nuovo, che doveva riallacciare il quadro al mondo reale: le lettere tipografiche, come in questa scritta incompleta, Journal (procedimento introdotto per la prima volta da lui nell’opera Il Portoghese del 1911, e utilizzato poi largamente da tutti i Cubisti).

Questa Natura morta, una delle numerose “esercitazioni” su tale tema, non ha più alcun riferimento con la realtà. Gli oggetti che la compongono non sono riconoscibili, ma sono proiettati e scomposti sulla superficie del quadro attraverso una serie di grandi piani.

È riconoscibile invece la loro materia: superfici in falso legno, frammenti in falso marmo si richiamano a una realtà esistente, a un mondo concreto. (Braque utilizzò spesso queste “imitazioni”, rifacendosi all’esperienza compiuta da ragazzo nella bottega paterna come decoratore.

Più tardi arriverà al “collage”, all’applicazione cioè sulla tela di ritagli di giornale, pezzi di stoffa, carte da gioco, riallacciati alla superficie del quadro da una pennellata, da un tocco di gouache).

Osserviamo ancora, finendo, che già in questa Natura morta Braque cerca gli accordi preziosi di colore, avvalendosi di pochi toni: una grandissima maestria.

Visitare una cattedrale o un edificio ed essere in grado di distinguerne l’epoca richiede almeno una sommaria conoscenza dei caratteri architettonici delle varie epoche e, principalmente per l’inesperto, il sapere dove posare l’occhio per individuare tali caratteristiche.

Allora, se visitiamo una chiesa, gettiamo anzitutto un’occhiata alla parte esterna, osservandone la facciata, le finestre, i portali e i contrafforti, gli archi rampanti, i campanili, fissando la nostra attenzione alle loro caratteristiche; entreremo poi nell’interno, dove osserveremo la pianta della costruzione, le colonne, i capitelli, le volte, gli archi, cercando di captarne i principali particolari costruttivi; diciamo i principali particolari costruttivi poiché, va detto subito ed è importante, non dobbiamo pretendere di voler determinare l’epoca esatta di un’opera d’architettura basandoci esclusivamente sui caratteri stilistici che abbiamo sotto gli occhi.

Le chiese, specialmente, non sono state di solito costruite in “una sola stagione” e di frequente vi si trovano mescolati e gli stili di varie epoche e i vari sistemi costruttivi. Quanti soffitti e quante facciate, per esempio, sono stati rifatti per cause diverse ed eseguiti in epoche posteriori senza preoccuparsi di rispettare la struttura originaria!

Dopo aver cercato di individuare l’epoca del monumento che visitiamo cominceremo a meglio comprenderne la possanza dell’insieme e la bellezza dei particolari e, nella nostra pochezza, saremo più preparati e meno intimiditi di fronte alla creazione d’arte che ci dà tanta emozione.

Contrariamente alla credenza popolare che lo vuole tipica espressione dell’arte tedesca (anche il Vasari la chiama, impropriamente, “tedesca”), questo stile nacque in Francia e di là si diffuse in tutta l’Europa.

Si potrebbe dire che le nuove aspirazioni ed il raffinarsi della civiltà artistica, il senso religioso ancor più legato alle cerimonie del culto ed il desiderio, forse, di esprimere il misticismo in una sinfonia di linee lanciate verso l’alto con l’arco a sesto acuto che sembra voler ripetere il gesto delle mani congiunte nell’atto di pregare, siano stati il lievito che ha contribuito allo sviluppo del passaggio dalle forme romaniche al Gotico. Inoltre, rispetto al Romanico pesante e massiccio, perché rispondente a regole costruttive empiriche, il gotico si basa sul calcolo matematico, adottando le prime regole della statica; regole che saranno poi approfondite nel Rinascimento, dominato dal sommo Michelangelo, che all’austerità ed alla forza unirà forme leggiadre ed eleganti.

Caratteristico del Gotico è l’uso diffusissimo dell’arco a doppio centro, a sesto acuto, e lo slanciarsi verso l’alto delle strutture del fabbricato.

I contrafforti che prima erano quasi dissimulati poiché inderogabile necessità costruttiva, diventano, nel Gotico, parte integrante della decorazione, legano l’edificio come in una armatura che pare voglia fare individuare i punti dove è concentrato il gioco tra il peso e il sostegno.

L’arco a sesto acuto, lanciandosi verso l’alto, richiede che i piedritti sui quali appoggia siano ravvicinati e perciò le colonne si moltiplicano. Le finestre aumentano di numero e illuminano maggiormente gli interni.

I pilastri sono dei veri fasci di colonne verso le quali vanno a terminare i costoloni e i sottoarchi.

I capitelli finiscono per essere delle specie di nicchie dove sono solitamente posate delle statue.

La decorazione è ricca, esuberante di statue e di fregi di ogni dimensione con soggetti estremamente vari. La pianta, nell’architettura chiesastica, è quella basilicale dove però le campate crescendo di numero – per una necessità di una più fitta serie di pilastri – diventano spesso rettangolari con il lato più lungo volto verso la larghezza della navata centrale. L’abside è sostenuta dal coro poligonale circondato da cappelle e la cripta quasi sempre è sparita.

La tipica copertura è formata dalla volta a crociera. I campanili hanno una base quadrata, ma spesso più in alto sono ottagoni.

L’Arte Gotica è originaria della fine del XII secolo ed ha avuto il suo massimo splendore nel secolo XIV. Le varie forme di Gotico si raggruppano normalmente in gotico francese, tedesco, italiano, inglese e spagnolo. Ma mentre il Gotico francese e tedesco hanno tra loro una affinità dovuta alla priorità di adozione di questo stile, il Gotico italiano rifiuta, si può dire, gli elementi decorativi stranieri e finisce col diventare un gotico a sé, con caratteristiche rispecchianti il gusto latino (S. Maria del Fiore ne è un tipico esempio). In Italia solo il Duomo di Milano si può dire rispettoso delle più pure regole costruttive e decorative del Gotico francese e tedesco. Altra caratteristica del Gotico italiano è la pittura murale che Giotto introdusse abolendo in parte le superfici a grandi vetrate che avevano tolto lo spazio necessario alla pittura.

È necessario citare fra gli esempi tipici di arte gotica in Italia, veri incomparabili gioielli (oltre alla già citata S. Maria in Fiore ed il Duomo di Milano), la Cattedrale di Orvieto, la Chiesa di S. Francesco in Assisi, S. Petronio di Bologna, il Duomo di Siena, per tacere di numerose altre chiese.

ARTE & CULTURA

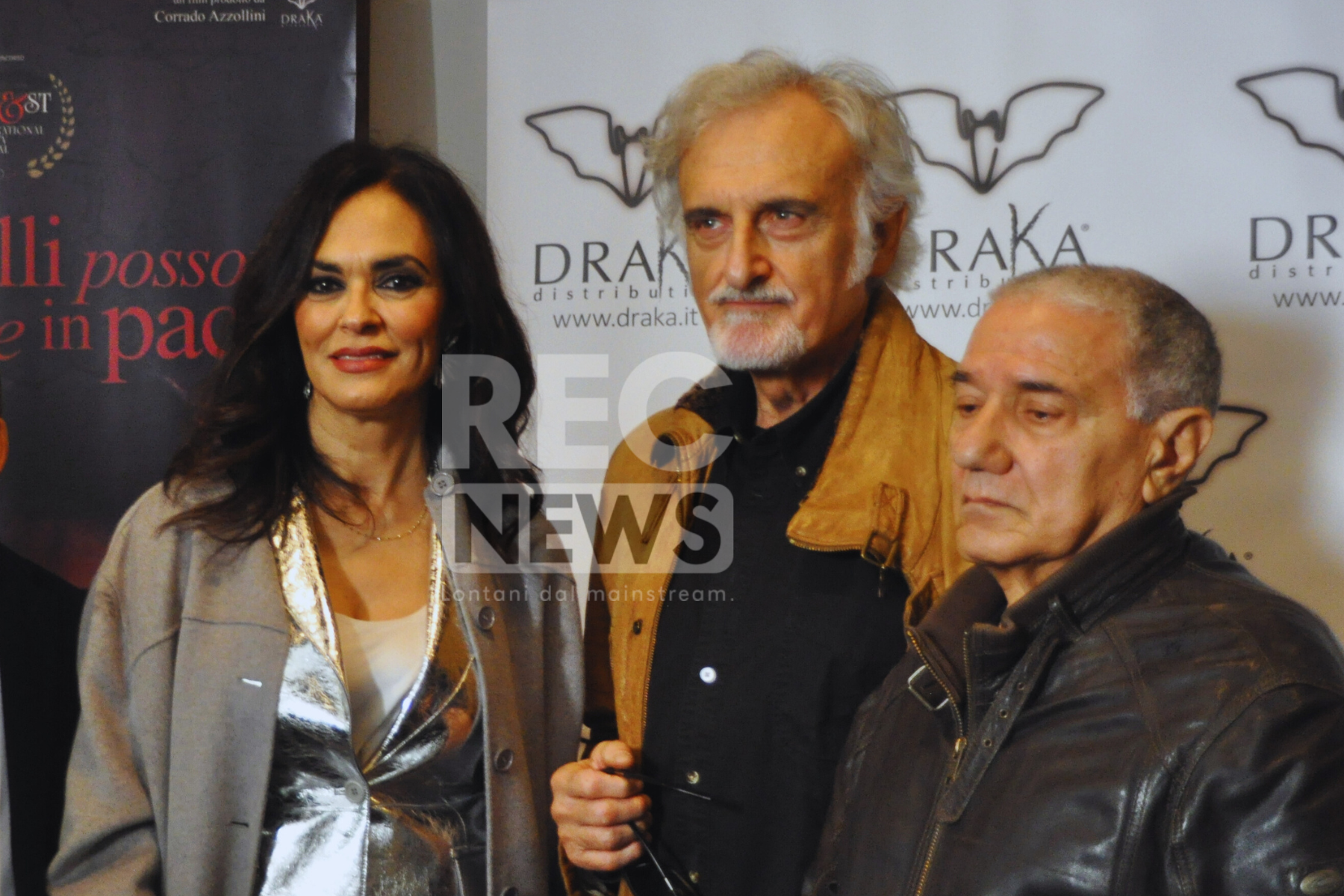

Cucinotta a Rec News: “Il mio Sud nel nuovo film da protagonista” (Video e Gallery)

Maria Grazia Cucinotta è la protagonista del nuovo film di Beppe Cino “Gli agnelli possono pascolare in pace”, presentato ieri in anteprima a Roma al Cinema Caravaggio e nelle sale dall’11 aprile. Nella pellicola ambientata in Puglia è Alfonsina, donna ingenua con abitudini singolari che a un certo punto viene colta da sogni rivelatori.

Bidella in pensione devota al culto dei cari defunti e lontana dal fratello, sarà un inaspettato incontro con il Sacro a mettere ordine in tutti quegli aspetti della sua vita rimasti in ombra, e a svelare i legami e i segreti che animano il borgo pugliese dove abita. Abbiamo intervistato Maria Grazia Cucinotta a margine della proiezione dell’anteprima romana.

Quanto c’è di lei nel film “Gli agnelli possono pascolare in pace?

Di sicuro il Sud. Il Sud mi appartiene e di conseguenza c’è molto di questo suo modo di essere. Attaccata alla terra, attaccata agli affetti, attaccata alla verità. E’ anche un personaggio molto distante. E’ una bidella che ama Pasolini e sembra uscita un po’ fuori da una favola. Anche il mondo che la circonda sembra essere uscito fuori da un piccolo metaverso che si muove in un mondo moderno.

Il film ha un messaggio particolare?

Ce ne sono tanti di messaggi, tra l’altro attualissimi. Tutte le guerre sono dettate dai confini e dal potere e un po’ questo film parla proprio di questo e al fatto che tutti i confini e tutti i pregiudizi portano alla fine alla rabbia e alla non accettazione. E’ un messaggio molto importante. Tra le risate e queste visioni c’è una grande verità.

Progetti futuri che può anticiparci?

Questo film è in uscita quindi aspettiamo di vedere come va. L’11 uscirà in tutta Italia e speriamo che la gente torni al cinema.